Vortragsreihe Pazifismus

19. April 2018

Vortragsreihe Pazifismus

Sommersemester 2018

Kriege, Bürgerkriege und Terror stellen die Welt-Gesellschaft heute vor Herausforderungen. Das ethische Dilemma lässt sich dabei auf die Frage hin zuspitzen: Müssen Staaten militärisch eingreifen oder ist Gewalt tabu?

Der Pazifismus ist eine ethische Grundhaltung, die Krieg und Gewaltanwendung ablehnt. Heute macht der Begriff des „aufgeklärten Pazifismus“ die Runde, der militärische Interventionen unter bestimmten Bedingungen erlaubt, ja sogar fordert.

In der Weltgeschichte der Religionen sind pazifistische Bewegungen kaum auszumachen. Im Buddhismus ist zwar das Ideal der Gewaltlosigkeit verbreitet. Damit wird aber nur die Gewaltausübung auf individueller Ebene abgelehnt. Ein politischer Pazifismus ist dort nicht auszumachen. Es wird diskutiert, ob buddhistische Herrscher unter Umständen die Pflicht hätten militärisch zu intervenieren.

Die Vortragsreihe wirft ein Schlaglicht auf pazifistische Strömungen in Ost und West und möchte einen Beitrag zu dieser wichtigen gesellschaftlichen Diskussion leisten.

Veranstalter: Numata-Zentrum für Buddhismuskunde der Universität Hamburg und Netzwerk Ethik heute

Ort: Edmund-Siemers-Allee 1, ESA Ost, Raum 221

Anmeldung: nicht erforderlich, die Veranstaltungen sind kostenlos

Der Flyer der Veranstaltungsreihe kann hier heruntergeladen werden.

Die Moral des Krieges

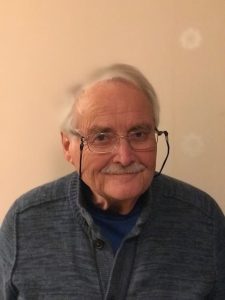

Prof. Wilfried Hinsch, Lehrstuhl für Praktische Philosophie, Universität Köln

Vortragsreihe Pazifismus

19. April 2018, 18.15 Uhr

Der Pazifismus ist eine ethische Grundhaltung, die Krieg und Gewaltanwendung ablehnt. Wilfried Hinsch, Autor des 2017 erschienene Buches „Die Moral des Krieges“ wird darlegen, warum der radikale Pazifismus, der militärische Interventionen prinzipiell und ausnahmslos ablehnt, moralisch wackliger dasteht, als es viele Pazifisten und viele Nicht-Pazifisten vermuten.

Hinsch entwickelt seine Sichtweise eines „aufgeklären Pazifismus“ und stellt fünf Bedingungen vor, unter denen aus seiner Sicht Kriege moralisch gerechtfertigt sein können. Dies steht dem entgegen, was Pazifisten vertreten. Es gibt ausreichend Gelegenheit für Diskussionen.

Hinsch studierte Philosophie, 1997 Habilitation mit der Studie Gerechtfertigte Ungleichheiten. Grundsätze sozialer Gerechtigkeit (Berlin/New York 2002). Nach Stationen in Deutschland, England, Belgien und den USA seit 2011 Professor für Praktische Philosophie an der Universität zu Köln.

Buchveröffentlichungen: Menschenrechte militärisch schützen. Ein Plädoyer für humanitäre Interventionen (München 2006), Die gerechte Gesellschaft. Eine philosophische Orientierung (Stuttgart 2016) und Die Moral des Krieges. Für einen aufgeklärten Pazifismus (München 2017).

Veranstalter: Numata-Zentrum für Buddhismuskunde der Universität Hamburg und Netzwerk Ethik heute

Ort: Edmund-Siemers-Allee 1, ESA Ost, Raum 221

Aufzeichnung: Die Aufzeichnung dieses Vortrags kann hier aufgerufen werden.

Zen-Buddhismus – Aspekte von Gewalt und Frieden

Prof. Dr. Inken Prohl, Institut für Religionswissenschaft, Universität Heidelberg

Vortragsreihe Pazifismus

31. Mai 2018, 18.15 Uhr

Angesichts von Gewalt und des Terrors wird im öffentlichen Diskurs die Frage nach dem Friedens- und Gewaltpotential von Religionen gestellt. Der Vortrag erörtert das Thema am Beispiel des Zen-Buddhismus. Zur Sprache kommen die Lehren und Praktiken der Zen-buddhistischen Schulen, das Verhältnis von Zen-Buddhisten und Herrschaft in der Geschichte Japans sowie der gewaltige Umbruch, der sich in der Wahrnehmung des Zen-Buddhismus im 20. Jahrhundert vollzogen hat. Hierzu werden die Konzepte des bushido und der Kampfkünste und ihre Bedeutung für die Frage von Krieg und Frieden erörtert. Schließlich diskutiert der Vortrag das Spannungsfeld zwischen moderner Meditationspraxis des Zen-Buddhismus und den daraus möglicherweise resultierenden Impulsen und Motivationen im Kontext friedfertigen Handelns.

Professor Inken Prohl forscht und lehrt seit 2006 am Institut für Religionswissenschaft der Universität Heidelberg. Zuvor absolvierte sie mehrjährige Forschungsaufenthalte in Japan. Die Schwerpunkte ihrer Forschung: japanische Religionsgeschichte, Moderner Buddhismus und Materiale Religion. In Kooperation mit dem Projekt Buddhism, Business and Believers an der University of Copenhagen forscht sie gegenwärtig über Buddhismus und Konsum.

Veranstalter: Numata-Zentrum für Buddhismuskunde der Universität Hamburg und Netzwerk Ethik heute

Ort: Edmund-Siemers-Allee 1, ESA Ost, Raum 221

Buddhismus – Stimmt das Image der Friedfertigkeit?

Prof. Dr. Michael Zimmermann, Asien-Afrika-Institut, Universität Hamburg

Vortragsreihe Pazifismus

14. Juni 2018, 18.15 Uhr

Die buddhistischen Traditionen Indiens bekennen sich in den Schriften zum Ideal der Gewaltlosigkeit. Körperliche und verbale Gewalt, ja sogar Gewalt im Denken wird abgelehnt. Für den einzelnen Praktizierenden gibt es in den ersten Jahrhunderten strikte Vorschriften, wie dem Gebot, sich der Gewalt zu enthalten, nachzukommen ist.

In späteren Jahrhunderten beschäftigen sich buddhistische Autoren auch mit politischen Fragen: Wie hätte ein guter buddhistischer Herrscher zu regieren? Die Antworten reichen von der Ablehnung eines solchen Herrscheramtes für einen Buddhisten über pragmatische Auslegungen einer gemäßigten Gewaltanwendung bis hin zu utopischen Vorstellungen von einer durchwegs friedlichen Welt, in der ein Alleinherrscher durch die Strahlkraft seiner moralischen Überlegenheit jegliche Form von Gewaltanwendung überflüssig macht.

Für einen Pazifismus auf der Ebene einer realistischen Staatsethik scheint kaum Raum zu sein.

Michael Zimmermann ist Professor für indischen Buddhismus am Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg und Co-Direktor des Numata Zentrum für Buddhismuskunde. Seine Forschungsinteressen sind der indische Mahayana-Buddhismus, besonders seine textgeschichtliche Erforschung, basierend auf den kanonischen Überlieferungssprachen in Indien, Tibet und China. Ferner beschäftigt er sich mit Fragen buddhistischer Ethik wie dem Verhältnis des Buddhismus zu Staatsführung und Gewalt und Formen des modernen „sozial engagierten Buddhismus“ im Westen.

Veranstalter: Numata-Zentrum für Buddhismuskunde der Universität Hamburg und Netzwerk Ethik heute

Ort: Edmund-Siemers-Allee 1, ESA Ost, Raum 221

Pazifismus – die Ausnahme in Religion und Staat. Beispiele aus Sri Lanka und Myanmar

Prof. em. Dr. Peter Schalk, Religionsgeschichtliches Seminar, Universität Uppsala

Vortragsreihe Pazifismus

28. Juni 2018, 18.15 Uhr

Pazifismus ist die Ausnahme, ob in den Religionen oder in der Gesellschaft. Weit verbreitet ist hingegen ein religiöser oder nicht-religiöser Fundamentalismus, der nicht selten zu Gewaltbereitschaft neigt, wie wir in Sri Lanka und Myanmar sehen können. Der Vortrag wird dies am Beispiel Sri Lankas verdeutlichen, wo sich der Nationalstaat mit Gewalt zu behaupten versucht und sich dabei auf den Buddhismus beruft.

Die Religion dient dann als Mittel, Gewalt zu befürworten, um den Frieden zu erhalten. Dies kann man religiöse Rationalisierung von Gewalt nennen: Im Allgemeinen lehnt man Gewalt ab, im Spezialfall akzeptiert man militärisches Eingreifen als Notwendigkeit.

Pazifismus mag als Gesinnung weit verbeitet sein, aber nicht als Tat. In der Weltgeschichte der Religionen sind pazifistische Bewegungen kaum auszumachen. Zwar gibt es Einzelne, die sich auf die heiligen Texte beziehen und es ernst meinen mit der Gewaltlosigkeit, aber sobald sich Staaten bedroht fühlen, können sie sich kein friedfertiges Verhalten mehr leisten.

Peter Schalk ist Professor em. für Religionsgeschichte an der schwedischen Universität Uppsala. Publikationen über über politischen Buddhismus, über Buddhismus unter Tamilen und über kriegerische Martyrologien in Südasien.

Veranstalter: Numata-Zentrum für Buddhismuskunde der Universität Hamburg und Netzwerk Ethik heute

Ort: Edmund-Siemers-Allee 1, ESA Ost, Raum 221